Avant propos

Comme probablement beaucoup d’entre vous, j’ai été à la fois horrifiée et d’une certaine façon fascinée (dans le sens où il était difficile pour moi de ne pas m’y intéresser) à l’écoute de ce qu’il s’était passé à Mazan, 10 ans durant.

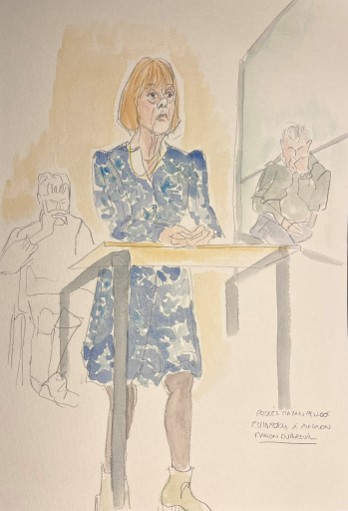

Un peu malgré moi, j’ai suivi les retranscriptions de certaines journées d’audience, puis toutes, et très vite, j’ai eu le besoin de me rendre au tribunal d’Avignon pour y assister. Cette décision a interloqué bon nombre de mes amis qui ont essayé de me dissuader, m’assénant de me « protéger ».

Moi, j’avais la conviction que l’on ne se protège pas en détournant le regard ; j’avais besoin de faire quelque chose, d’être active, motrice, même si je ne savais pas encore ce que j’allais tirer de cette expérience. Bien que très sceptique, et m’enjoignant également à cesser de m’intéresser à cette affaire, mon conjoint a cependant fait son possible pour me permettre de me rendre à Avignon et d’assister à plusieurs journées/semaines d’audience.

Ce que je n’ai jamais regretté !

Il est évident que ce procès a été extrêmement éprouvant, mais les rencontres, les échanges, et les réflexions qu’il a permis m’ont définitivement apporté. De ces échanges et de ma surprise quant aux méthodes employés par la Défense pour justifier/nier les actes commis (malgré les preuves vidéos) est née l’idée de travailler sur la rhétorique dans les cas de violences sexistes et sexuelles.

Grâce à la confiance de Michel St Yves, ce travail a pu être présenté au 8eme cercle des psychologues francophone de la police, dans les locaux de la police fédérale à Bruxelles, le 6 mai 2025.

Introduction

Souvent qualifiée d’affaire « hors norme », le procès des viols de Gisèle Pélicot (aussi appelé « procès Mazan » en France) nous renvoie aux mécanismes langagiers et discursifs récurrents dans les affaires de violences sexistes et sexuelles (VSS).

Car au-delà de son aspect spectaculaire de par le nombre d’accusés ayant abusé d’une même victime (même si d’autres ont été découvertes dans les fichiers de Dominique Pelicot), l’histoire dont nous sommes en présence ici, est en réalité – si nous prenons la peine de regarder chaque mis en cause individuellement – tristement banale : comme presque chaque fois, dans ce type de violence, un homme a abusé d’une femme, et l’a nié ! la victime a été culpabilisée, humiliée, sa vie entière a été fouillée pour remettre en cause sa moralité, sa dignité, sa crédibilité.

Face à de tels mécanismes, et en présence d’un cas quasi scientifique (plus de 50 hommes dans la même situation, avec des preuves indiscutables des faits commis) il semblait donc pertinent de se demander :

Pourquoi analyser le langage du procès ?

L’idée ici est avant tout d’apporter une analyse quantitative, sans se baser sur nos opinions ou ressentis ; d’identifier s’il existe effectivement des stratégies langagières récurrentes, et de les repérer afin d’envisager d’en tirer des outils d’analyses.

L’objectif n’a jamais été de juger, mais d’écouter, d’examiner, de cartographier les rhétoriques à l’œuvre dans la salle d’audience.

Une rhétorique encore peu étudiée

La rhétorique judiciaire reste encore peu étudiée de manière quantitative en France, alors même que le discours constitue bien souvent l’outil central de tout procès. Entre stratégie, émotion, performativité et cadrage moral, chaque mot peut infléchir la perception d’un acte, d’une personne, ou d’un crime.

Ce projet entend explorer ce langage, en combinant des outils d’analyse classiques (lecture experte, typologie argumentative) à des méthodes issues du traitement automatique du langage (NLP, modèles de langage, clustering).

Le procès de Mazan comme terrain d’étude

L’affaire dite « des viols de Mazan » – par son ampleur, sa complexité, la richesse des sources accessibles – constitue un terrain d’observation unique.

Elle interroge non seulement les stratégies de défense ou les récits des accusés, mais aussi les modalités de réception par les juges et le public.

- Quels types d’arguments reviennent ?

- Quelle place pour l’émotion, la rationalité, le regret ou le silence ?

- Comment les avocats gèrent-ils la pluralité des profils accusés ?

- La justice construit-elle un récit cohérent face à l’horreur ?

Une double ambition

Cette analyse s’inscrit dans une double ambition :

- Documenter le langage judiciaire

- Proposer une démarche reproductible

Il s’agit aussi de fournir aux chercheurs, journalistes ou citoyens des outils critiques pour mieux comprendre la parole judiciaire dans un contexte où l’autorité du droit se confronte à la parole des victimes, à la logique des faits, et aux effets de la médiatisation.

Le poids des mots : Le langage comme terrain de lutte

Cette focalisation sur le langage n’est pas anodine : dans les affaires de violences sexuelles, les mots employés influencent directement la qualification juridique des actes, la crédibilité des parties prenantes, et même la perception publique des faits.

Le choix des termes employés par les accusés, les personnes chargées de les défendre et la cours est révélateur de la manière dont la société elle-même se représente le viol, les victimes, et les coupables présumés.

Ainsi, analyser ce langage, c’est aussi interroger nos propres biais collectifs face à ces violences, et tenter d’y apporter une perspective critique nécessaire.

Contexte

Un procès « hors norme »

L’affaire dite « des viols de Mazan » – jugée du 2 septembre 2024 au 19 décembre 2024 devant la cour criminelle du Vaucluse, à Avignon – est sans précédent dans l’histoire judiciaire récente française.

Un point de départ accidentel

Tout commence le 12 septembre 2020, vers 15h30, dans un supermarché E.Leclerc de Carpentras. Dominique Pelicot, 67 ans, est repéré sur les caméras de vidéosurveillance en train de filmer sous les jupes de plusieurs clientes à leur insu. Un agent de sécurité l’interpelle alors qu’il en est à sa quatrième victime. Appelée, la police intervient rapidement et procède à son arrestation.

En garde à vue, Dominique Pelicot nie avoir un compte Skype. Les investigations révèlent pourtant une intense activité en ligne, via six adresses mail associées au pseudonyme « Fétiche45 ». Les enquêteurs découvrent alors une première série d’images de Gisèle Pelicot, son épouse, nue et inconsciente. Ces découvertes mènent à la mise au jour d’un système d’exploitation sexuelle prolongée, orchestré dans l’intimité du domicile conjugal.

Des faits anciens, une impunité persistante

En réalité, Dominique Pelicot avait déjà été interpellé en juillet 2010 pour des faits similaires de captation d’images illicites. À l’époque, une simple amende avait été prononcée, sans que son entourage – y compris son épouse – en soit informé. Ce silence judiciaire a contribué à l’impunité qui a permis la perpétuation des faits pendant une décennie.

Les faits recensés s’étendent du 23 juillet 2011 et au 23 octobre 2020, l’activité criminelle s’est intensifiée au fil du temps. Des preuves montrent que Dominique Pelicot a continué ses agissements même après son arrestation en septembre 2020, avec au moins deux cas supplémentaires recensés avant sa mise en détention, au nom – selon ses propres mots – du « respect d’un engagement » pris avec deux hommes.

Un système méthodique

Dans les supports numériques de Dominique Pelicot, les enquêteurs découvrent un système organisé :

- un dossier nommé « abus » ;

- 156 dossiers classés par noms ou pseudonymes de violeurs présumés (« Chris le pompier », « Momo des îles »…) ;

- des descriptions précises, datées, accompagnées de titres tels que « bien violée », « bien défoncée » ;

- plus de 20 000 photos et vidéos, parfois montées, souvent explicites ;

- des traces numériques confirmant plus de 200 agressions, dont 92 commises par des tiers.

Les enquêteurs identifieront au moins 72 hommes, et 92 faits de viols survenus sur une période de dix ans. Cette quantité inédite de preuves matérielles constitue un cas rare où la matérialité du viol ne fait pas débat – contrairement à l’élément d’intention, sur lequel s’est concentrée la majorité des lignes de défense.

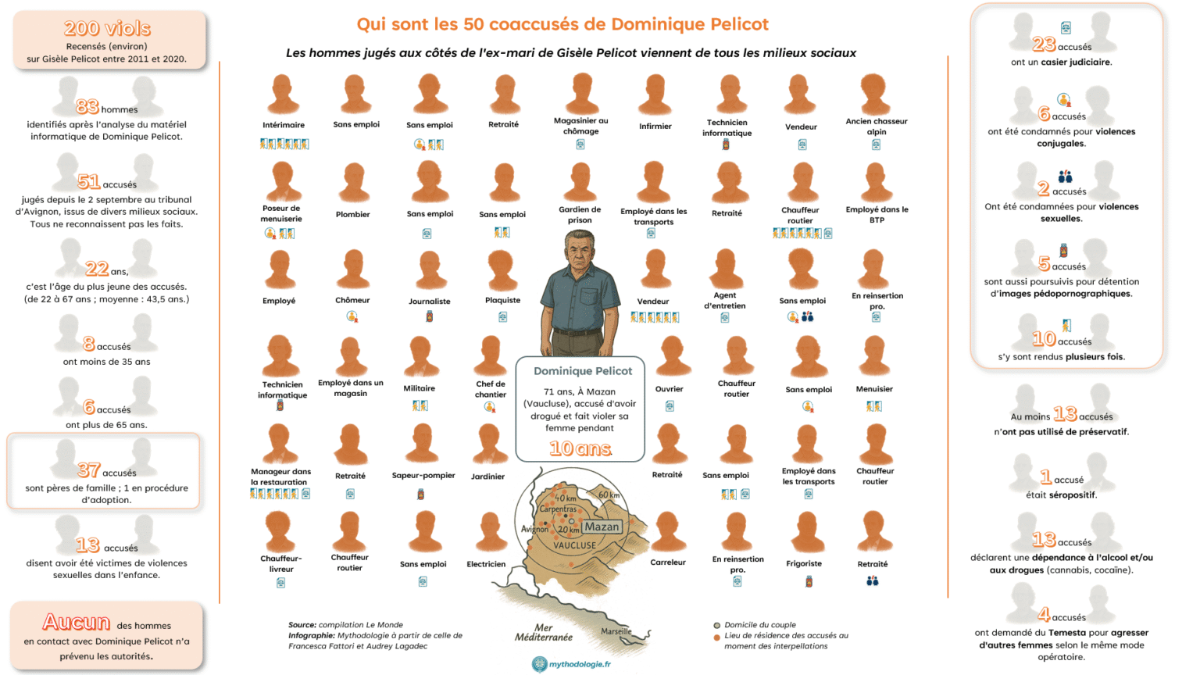

Portrait sociologique des accusés

- 51 accusés comparaissent dans ce procès, issus de milieux sociaux variés.

- L’âge des prévenus va de 22 à 68 ans au moment des faits (moyenne : 47,5 ans).

- Parmi eux, 37 sont pères de famille.

- 13 disent avoir été victimes d’abus sexuels dans leur jeunesse.

- Plus de 20 ont un casier judiciaire, certains pour violences conjugales ou sexuelles.

- Certains accusés sont venus plusieurs fois chez les Pelicot, parfois jusqu’à six reprises.

- Des pratiques à haut risque sanitaire ont été constatées : au moins 13 accusés n’ont pas utilisé de préservatif, un était séropositif. Mme Pelicot a néanmoins échappé au VIH mais contracté quatre IST.

- Plusieurs hommes ont demandé son mode opératoire à Dominique Pelicot pour reproduire ces agressions sur d’autres femmes – l’un d’entre eux est jugé pour le viol et la mise à disposition de sa propre épouse.

- Aucun n’a alerté les autorités.

Un corpus exceptionnel pour l’analyse discursive

- 15 semaines d’audience

- Une victime principale

- 51 prévenus

- Des dizaines d’avocats

- Plusieurs milliers de pages de retranscription

L’abondance et la diversité des prises de parole font de ce corpus un terrain fertile pour l’étude de la rhétorique judiciaire en contexte de procès collectif.

Le débat juridique : matérialité, intention et norme sociale

Au-delà des témoignages et des émotions, le procès Mazan s’est aussi structuré autour d’un débat juridique central :

Ce débat interroge les définitions mêmes du viol en droit français, les limites de la subjectivité face à la loi, et le rôle que joue la norme sociale dans la perception de ces actes.

Définition légale du viol en droit français

La loi française définit actuellement le viol comme tout acte de pénétration sexuelle, y compris bucco-génital, commis par violence, contrainte, menace ou surprise (Article 222-23 du Code pénal).

Le droit pénal exige en outre la démonstration de l’intentionnalité de l’acte (Article 121-3) :

Une défense fondée sur l’absence d’intention

Dans ce procès, la matérialité des faits étant largement établie par les preuves numériques, plusieurs accusés ont tenté de contester leur responsabilité en niant toute intention de viol. Ils ont invoqué la méconnaissance de la situation, l’ambiguïté perçue du consentement, ou encore l’emprise exercée par Dominique Pelicot.

L’avocate générale a rappelé que l’intention en droit pénal ne repose pas sur un projet préalable, mais sur la conscience de l’acte au moment où il est commis :

Cette clarification juridique interroge la manière dont la justice évalue la subjectivité de l’auteur dans les violences sexuelles.

Norme juridique, conscience morale et perception sociale

Cette tension entre la preuve et la conscience individuelle rejoint un débat plus large sur la construction sociale du crime. Émile Durkheim écrivait que « nous ne réprouvons pas un acte parce qu’il est un crime, mais il est un crime parce que nous le réprouvons » (Durkheim, 1970). René Girard ajoutait que certains crimes ne se contentent pas de relâcher le lien social, mais le détruisent totalement (Girard, 1982).

« Une victime survivante qui dénonce un agresseur dispose rarement de preuves irréfutables des violences subies. »

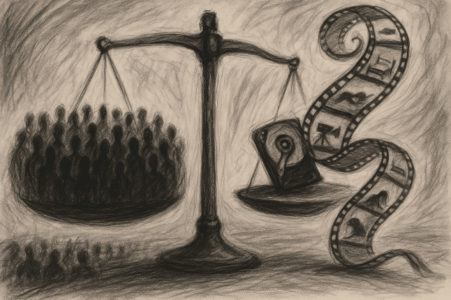

Paroles vs vidéos : la vérité des images

Dans la plupart des affaires de violences sexuelles, la parole des victimes se heurte à l’absence de preuves matérielles. Le procès Mazan inverse cette logique : ici, ce sont les images, les vidéos, les enregistrements et les échanges écrits qui accusent, au point de parfois précéder ou contredire les témoignages.

Cette abondance exceptionnelle de données numériques place les faits face à leur propre brutalité visuelle – et rend les tentatives de justification ou de déni particulièrement visibles.

Découverte progressive d’une affaire hors norme

Tout débute par une enquête classique après l’arrestation de Dominique Pelicot pour captation d’images sous les jupes de clientes d’un supermarché. L’affaire bascule lorsqu’une carte SD révèle une photo de Gisèle Pelicot « nue, avec un porte-jarretelles, dans une position où on s’interroge sur sa conscience ».

Les enquêteurs découvrent progressivement un matériel numérique accablant : photos et vidéos impliquant d’autres hommes.

Des investigations approfondies révèlent que Dominique Pelicot s’est vu prescrire, entre 2013 et 2020, 1520 comprimés de T et plusieurs boîtes de Z, « sans aucune motivation clinique » (ces traitements pouvant entraîner des détresses respiratoires et Dominique Pelicot souffrant d’apnée du sommeil). Ces médicaments puissants ont en réalité été utilisés pour plonger Gisèle Pelicot dans un état d’inconscience profonde, comme l’ont révélées les analyses toxicologiques.

Confrontation entre les déclarations et la réalité vidéo

Le commissaire en charge de l’enquête explique que l’audition de la victime s’est faite en présence d’une psychologue, car au vu des contenus vidéos retrouvés « on s’attendait à ce qu’elle ne soit pas du tout au courant, on s’attendait au choc« . Gisèle Pelicot décrit initialement une relation de couple harmonieuse et tient des propos élogieux envers son mari. Toutefois, confrontée aux images et aux faits, elle porte plainte contre Dominique Pelicot et les autres hommes impliqués.

J. Bosse-Platiere décrira à la barre, le 4 septembre 2024, le scénario type du viol mis en place par Dominique Pelicot : « toujours un premier contact sur coco et un salon de discussion “à son insu“, après basculement sur Skype, conversation plus privée pour envisager la suite ».

il précisera :

Bien que l’enquête n’ait pas permis de retrouver l’intégralité des échanges entre Dominique Pelicot et les 51 accusées, la totalité des messages récupérés font mention de propos particulièrement évocateurs et violents (que nous n’avons pas souhaité partager ici).

L’avocate générale, Laure Chabaud, souligne clairement lors des réquisitions que tous les échanges retrouvés corroborent les déclarations de Dominique Pelicot :

Des consignes strictes pour ne pas réveiller la victime

Dominique Pelicot donnait des instructions précises à ses complices : être propre, sans parfum, sans tabac, se garer discrètement à distance, patienter parfois jusqu’à une heure et demie dans leur voiture pour garantir l’inconscience totale de sa femme, se déshabiller hors de la chambre, et surtout :

Le commissaire confirme que sur aucune des vidéos analysées la victime n’apparaît consciente : « aucun mot prononcé, seulement des râles ou des ronflements ». Il décrit une scène récurrente d’actes initialement très mesurés, « puis allant crescendo », pouvant parfois durer jusqu’à cinq ou six heures.

Des images accablantes face aux tentatives de justification

Le commissaire explique que c’est la confrontation directe avec les images qui a poussé certains accusés à reconnaître les faits durant l’enquête, faits qu’ils ont parfois contesté lors du procès (35 accusés ont plaidé « non coupable »). Allant dans le sens des travaux d’Irène Théry et de Dorothée Dussy, le commissaire conclut à un « viol par opportunité ».

Stéphan Gal, ayant également participé à l’enquête, appuie cette analyse en soulignant que l’état d’inconscience profond de la victime, visible dans les vidéos, ne laisse aucune place au doute. Selon lui, il était impossible pour les agresseurs d’ignorer cet état d’inconscience profonde.

De manière générale, toutes les expertises (analyses toxicologiques à partir de prélèvements capillaires, analyse du relâchement des tissus sur les vidéos, expertise médico-légale, etc.) vont dans le même sens : Gisèle Pelicot se trouvait dans un état d’inconscience certain ! L’experte aux UMJ ajoutera : « Elle était complètement abrutie. Visionnez les vidéos, c’est une poupée de chiffon, c’est que du bon sens ».

Un cas exceptionnel : des preuves matérielles contre le silence

En matière de violences sexuelles, il est extrêmement rare de disposer d’autant de preuves matérielles explicites. Dans la majorité des affaires, la justice doit trancher sur la base de témoignages, parfois anciens, souvent contradictoires, où la parole de la victime est seule face au déni ou au silence de l’agresseur présumé.

Ici, c’est l’inverse : ce sont les images, les vidéos, les fichiers informatiques qui parlent, qui documentent, qui accusent. Le procès ne s’est pas ouvert sur une plainte de la victime, mais sur la découverte fortuite d’un fichier numérique. C’est ce support – d’habitude absent ou inexistant – qui déclenche l’enquête, documente les actes, et désigne les auteurs.

« Ce n’est même pas Mme Pelicot qui porte l’accusation, puisque c’est le disque dur de son ex-mari qui le trahit. »

Cette inversion des rôles – où la victime découvre son propre viol par les preuves matérielles produites par son agresseur – confère au dossier un caractère exceptionnel.

Elle pose aussi des questions vertigineuses – que se passe-t-il :

- Lorsqu’on retire aux violences sexuelles leur déni habituel, leurs zones grises, leurs silences protecteurs ?

- Lorsque tout est enregistré, visible, nommé ?

- Lorsque la matérialité du crime précède la conscience de la victime et anticipe les lignes de défense ?

C’est précisément ce caractère rare qui rend ce procès si précieux à analyser. Il constitue un terrain unique pour étudier la manière dont les accusés, leurs avocat.es, les magistrat.es ou les expert.es construisent leur récit, justifient leurs actes, mobilisent les registres émotionnels ou juridiques.

En l’absence de doute sur les faits, toute l’attention se porte sur les mots, comme :

- ceux qui nient

- ceux qui minimisent

- ceux qui déplacent la responsabilité.

C’est cette fabrique discursive de la défense que notre analyse vise à cartographier.

Objectifs de l’analyse

Dans ce contexte exceptionnel, où les faits ne sont pas seulement rapportés mais enregistrés, l’attention s’est naturellement portée sur ce que les accusés et les personnes chargées de leur défense ont tenté d’en dire.

L’enjeu n’est plus de démontrer ce qu’il s’est passé, mais de comprendre comment les auteurs justifient, nient ou requalifient leurs actes face à l’évidence. Nous avons entrepris une analyse discursive systématique des audiences, afin de mieux cerner les stratégies rhétoriques mobilisées, leur fréquence, leur registre émotionnel, et leur portée morale.

Identifier les logiques rhétoriques

Nous avons analysé les discours tenus au sein de la salle d’audience afin d’en extraire les stratégies de défense dominantes : déni, minimisation, déplacement de responsabilité, invocation d’un traumatisme, recours au registre émotionnel ou moral. Ces dimensions sont étudiées à travers la langue elle-même, dans ses registres rhétoriques (logos, pathos, ethos) et ses formes d’expression (figures de style, lexique, syntaxe).

Proposer une méthodologie reproductible

L’analyse est pensée comme une démarche transposable à d’autres affaires :

- Analyse des mots les plus utilisés

- Appréciation et quantification des champs lexicaux employés

- Spécifiquement, examen des contextes d’utilisation des mots relatifs au viol

- Extraction des unités argumentatives

- Définition d’une typologie argumentative

- Classification assistée par apprentissage automatique

- Visualisation des patterns et interprétation

L’objectif est de fournir une boîte à outils méthodologique applicable à d’autres procès ou à des contextes judiciaires complexes.

Approfondir les dimensions discursives spécifiques

La rhétorique a été étudiée à plusieurs niveaux :

- Globalement (ambiance générale du procès)

- Par groupe (accusés, avocats)

- Individuellement (stratégies spécifiques de certains prévenus ou de leur défense).

Une attention particulière a été portée à la façon dont est abordée la notion même de viol, sa nomination ou son évitement, les tentatives de contournement ou de requalification du terme, ainsi que les tensions entre émotion et neutralité apparente.

Cette étude discursive inclut également l’analyse des postures narratives (témoignage, justification, dénégation), des différents intervenant.es du procès, des cadrages émotionnels (empathie, honte, colère), et des imprononcés significatifs – ces paroles oubliées ou volontairement passées sous silence qui, dans un procès, peuvent en dire autant que les mots prononcés.

Caractéristiques de l’analyse

Sources primaires

- Retranscriptions live de deux journalistes :

- Compléments : notes d’audience, articles presse, pièces de procédure publiques.

- Corpus consolidé: 205 248 mots, 5953 tweets.

Une méthodologie hybride

Face à un procès d’une ampleur inédite et à une matière discursive aussi dense que sensible, il nous a semblé indispensable d’adopter une méthodologie à la fois rigoureuse et adaptable.

Entre contraintes empiriques et exigences scientifiques

La méthodologie présentée ici ne se veut pas exhaustive, mais exploratoire. Elle résulte d’un travail mené dans un délai court, face à un corpus en cours de constitution, hétérogène, et soumis à des contraintes fortes (temps réel, couverture médiatique partielle, retranscriptions parcellaires). Il s’agit d’une première itération expérimentale, conçue comme une base exploratoire.

Elle articule des étapes manuelles d’analyse qualitative (lecture experte, codage, typologie) et des traitements automatisés issus du traitement du langage naturel (NLP) et de l’apprentissage automatique (modèles de clustering, extraction de lexiques, visualisation de patterns).

Une approche évolutive

Ce protocole a permis d’identifier des pistes robustes mais aussi de faire émerger de nombreux axes d’amélioration, qui n’ont pu être mis en œuvre à ce stade. Il constitue un premier retour d’expérience en vue d’une nouvelle version plus stable, ou de son application à d’autres procès complexes.

Pour en savoir plus sur la démarche méthodologique détaillée, consultez notre article annexe :

Méthodologie d’analyse de la rhétorique des accusés du procès Mazan

Une équipe transdisciplinaire

Ce travail a été conduit par une équipe transdisciplinaire aux profils variés, mêlant sciences fondamentales, sciences humaines et pratiques artistiques. Physique, bio-ingénierie, algorithmique, sociologie, littérature comparée, philosophie éthique ou encore improvisation musicale : cette diversité de parcours a permis de croiser des compétences analytiques, techniques et sensibles. Elle a renforcé la capacité du groupe à naviguer entre modélisation computationnelle, analyse discursive, et réflexivité critique sur les enjeux moraux, culturels et sociaux du procès.

Cette pluralité des regards, loin d’être un obstacle, a constitué une force méthodologique. Elle a permis de questionner les biais de chaque discipline, de mettre en tension les lectures possibles, et de construire un cadre interprétatif robuste et nuancé.

Cette approche incarne l’idée que face à des objets complexes – tels que les discours de justification dans un procès collectif pour violences sexuelles – aucune discipline ne peut, seule, en épuiser le sens.

Typologie adoptée

Pour analyser les prises de parole des accusés et de leurs avocats, nous avons construit une typologie des arguments les plus utilisés par la défense.

L’objectif n’était pas de présupposer des intentions en tant que telles, mais de classifier diverses formes discursives comme la justification, la négation, ou le déplacement de la responsabilité.

Cette typologie a servi de grille d’analyse pour détecter des régularités rhétoriques, des stratégies discursives récurrentes, et des postures morales ou émotionnelles dans les argumentaires déployés durant le procès.

Il ne s’agit pas d’une classification exhaustive des modes de défense possibles, mais d’une typologie adaptée de nos observations concernant ce procès et d’autres procès concernant des violences sexistes et sexuelles, construite à partir des données réelles (retranscriptions) et ajustée au fil de l’analyse. Certaines catégories peuvent se recouper ou se superposer, mais elles permettent de rendre compte des structures dominantes de la parole défensive dans ce contexte.

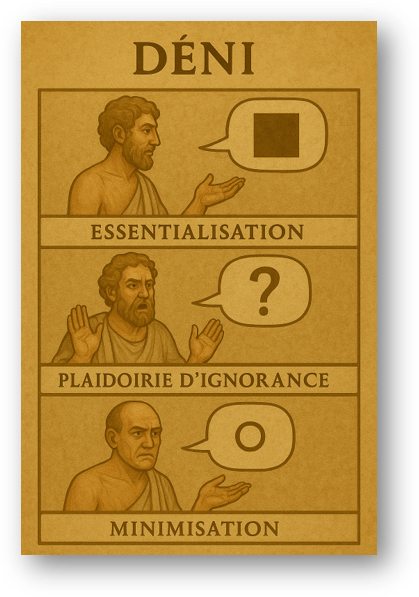

1. Déni

Essentialisation:

- Appel à la vision dans l’imaginaire collectif du coupable / violeur archétypal (image du monstre)

- Prétendre que X n’a pas le “caractère” qu’il faudrait supposément posséder pour violer quelqu’un.

- Considérer la culpabilité criminelle en termes d’individus plutôt que d’actes, avec association à un ensemble de critères et de caractéristiques figées. Il s’agit d’un raisonnement sur l’être, et non sur l’acte. Exemples : « Je ne suis pas ce genre d’homme », « Un violeur, c’est quelqu’un qui…

Plaidoirie d'ignorance:

- Prétendre que le mis en cause n’était pas au courant des tenants et aboutissants de la situation (typiquement, il “ne savait pas qu’il s’agissait d’un viol” ou “que c’était illégal”).

Minimisation:

- Reconnaître tout ou partie des faits, mais en minimiser la gravité ou la portée. (Exemples : « Il n’y a pas eu violence », « ça n’a duré que 15 minutes », « Je n’ai pas pris de plaisir »).

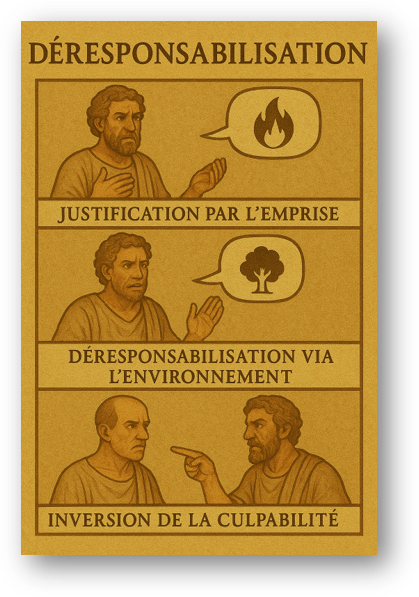

2. Déresponsabilisation

Appel à la pulsion:

- L’acte sexuel est présenté comme irrépressible, relevant de la pulsion ou de l’instinct, donc difficile à maîtriser. Il s’agit d’une variante de l’appel à la nature, cet argument servant quasi systématiquement à légitimer les oppressions.

Justification par l'emprise:

- Très spécifique au procès Mazan : Le mis en cause prétend avoir été manipulé, sous l’emprise de D. Pélicot. Il peut ainsi mettre en avant son caractère très “directif”, ou prétendre s’être trouvé dans un “état second”, incapable d’opposer une résistance aux ordres ou suggestions qui lui étaient données. L’argument évoque un état de confusion ou d’obéissance passive ; il fait partiellement écho à l’Inversion de la culpabilité.

Inversion de la culpabilité:

- Mise en doute de la parole de la victime, sa moralité, sa crédibilité, son manque de clarté relatif à son absence de consentement. La victime est décrite comme ambiguë, suspecte voir provocatrice. Cette stratégie ne porte pas sur la perception erronée du consentement, mais bien sur une remise en question explicite du statut de victime.

Déresponsabilisation via l'environnement:

- Invocation de fragilités personnelles (traumatismes, addiction, pathologies…) passées ou présentes, ou un contexte socio-affectif (éducation défaillante, maltraitance…) qui aurait contribué à son passage à l’acte. Cette catégorie inclut notamment les carences d’éducation sexuelle ou à la notion de consentement.

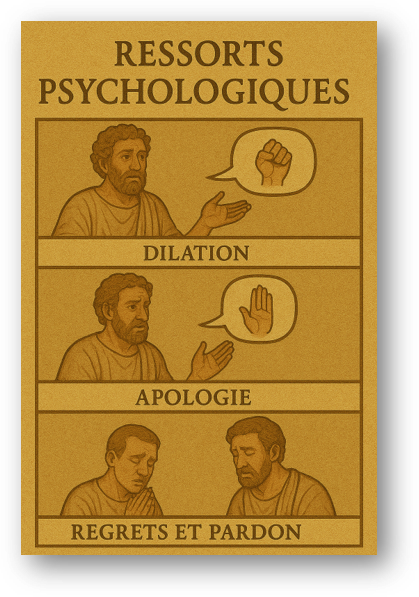

3. Ressorts psychologiques

Dilation:

- L’argumentation s’éloigne du sujet central, en évoquant des aspects périphériques ou sans lien direct, souvent pour détourner l’attention ou produire un effet d’empathie indirecte. Il s’agit d’une tentative d’évitement.

Apologie:

- Mise en avant des qualités personnelles, sociales ou professionnelles du mis en cause, le plus souvent par son entourage proche. Il s’agit de réhabiliter l’image du prévenu pour atténuer la gravité perçue de ses actes.

Regrets et pardon:

- Expression de remords et/ou sollicitation du pardon, mise en avant de la bonne intégration sociale du prévenu, de l’inutilité de la punition ou d’une prise de conscience associée à un changement. Cette posture vise une forme de réhabilitation morale ou émotionnelle.

Cette typologie s’est avérée opérationnelle dans l’analyse du procès de Mazan, en permettant de regrouper des formes discursives souvent récurrentes. Elle ne prétend pas à l’exhaustivité ni à l’universalité, mais constitue un cadre interprétatif efficace pour explorer les façons dont les accusés et leurs défenseurs articulent la responsabilité, la moralité, et la violence sexuelle dans leurs discours. Elle pourrait être adaptée à d’autres contextes judiciaires avec des ajustements thématiques ou culturels.

Principaux enseignements

Au terme de ce travail d’analyse, plusieurs lignes de force se dégagent des discours tenus tout au long du procès. Loin de simples anecdotes judiciaires, ces éléments illustrent des dynamiques rhétoriques, sociales et culturelles profondes, qui traversent notre rapport collectif à la violence sexuelle, au consentement, à la justice et à la norme.

Ces enseignements ne sont pas seulement ceux d’un dossier hors norme : ils éclairent aussi, en creux, les angles morts persistants de notre société.

Culpabilisation de la victime : un renversement accusatoire

Avant même d’aborder les faits reprochés aux accusés, le procès s’est ouvert sur un phénomène récurrent mais rarement assumé aussi frontalement : le déplacement de la responsabilité envers la victime elle-même.

À travers les questions posées, les pièces diffusées, les insinuations ou les commentaires, Gisèle Pelicot a été tour à tour soupçonnée de complicité, accusée d’avoir suscité le désir, blâmée pour son attitude supposément ambivalente.

Ce renversement de la culpabilité, profondément ancré dans la culture des violences sexuelles, constitue l’un des premiers enseignements du procès.

Un procès qui commence par interroger la victime

La culpabilisation des victimes semble être assez caractéristique des violences sexuelles. Quand il y a une victime de vol, on ne cherche pas à savoir ce qu’elle a fait pour être volée, mais pour ce qui est des agressions sexuelles et des viols, la question d’une potentielle culpabilité de la victime est systématiquement invoquée. Le procès Mazan n’a pas échappé à ce phénomène, et, bien que l’inconscience de Gisèle ne faisait aucun doute, les premiers temps du procès ont été consacrés à questionner sa potentielle responsabilité.

« Je ne dis pas qu’elle est complice […] mais Gisèle quand elle parle, j’entends pas qu’elle est victime. »

Alors même que des preuves matérielles irréfutables avaient été présentées, plusieurs avocats de la défense, ainsi que certains accusés, ont détourné l’attention de la matérialité des faits vers la posture, l’attitude ou le passé de Gisèle Pelicot.

La diffusion publique de l’intime

Deux avocats de la défense ont demandé, dès septembre, la diffusion de vingt-sept photos intimes de la victime. Celles-ci ont été commentées à l’audience pour suggérer qu’elle aurait accepté, voire provoqué ces situations, notamment en raison de son absence supposée de pudeur ou de son adhésion tacite au comportement de son mari.

« Sur certaines elle sourit… ce côté très voyeur du mari montre quand même qu’il y a une demande et une tendance du mari connue de son épouse. »

« Est-ce que vous n’auriez pas des penchants exhibitionnistes que vous n’assumeriez pas ?! »

« C’est à cause de vous que ces photos sont diffusées. »

Un soupçon sur la sincérité de la douleur

La victime a également été interrogée sur ses réactions émotionnelles : son calme, son absence apparente de haine envers son ex-mari, voire ses regards à son encontre, ont été interprétés comme des signes de duplicité, de déni ou de complicité latente.

« Elle le soutient, elle le protège ; elle ne peut pas se détacher de lui. »

« Pourquoi c’est si difficile pour vous d’avoir une position très claire ? »

L’intériorisation de la culpabilité

Ce renversement du soupçon s’est prolongé dans les propos de la victime elle-même, qui exprime à plusieurs reprises un sentiment diffus de responsabilité. Une liaison adultère ancienne, le ressenti de n’avoir pas détecté la souffrance de son mari, ou encore son désir d’harmonie conjugale, sont autant d’éléments sur lesquels elle revient – non pour se disculper, mais pour tenter de comprendre.

« Avec tous les débats, j’ai l’impression d’être la coupable et les 50 victimes sont derrière moi. D’ailleurs, ils devraient s’asseoir à ma place. »

« Peut-être que lui était en souffrance mais ça je n’ai pas su le déceler. »

Il n’y a pas plus méchant que celui qui est malheureux.

Un mécanisme social intériorisé

Au-delà de la victime principale, ce sont d’autres femmes — compagnes ou épouses d’accusés — qui reproduisent ce mécanisme de culpabilisation, en attribuant à leur propre comportement (refus sexuel, déséquilibre affectif) une part de responsabilité dans les actes de leur conjoint. La rhétorique de la faute partagée se diffuse ainsi au-delà du couple central du procès.

Je pense que comme j’ai tout le temps refusé, en tant qu’homme il doit chercher ailleurs.

La rhétorique du renversement

Ce premier enseignement met en lumière la force des mécanismes sociaux et rhétoriques qui tendent à déplacer la responsabilité des actes vers celles qui les subissent. Il souligne à quel point l’analyse du discours judiciaire n’est pas seulement un exercice technique, mais un levier critique essentiel pour révéler les structures d’accusation inversée à l’œuvre dans les procès pour violences sexuelles.

Le choc du témoignage de Gisèle Pelicot

Au cœur de ce procès, le témoignage de Gisèle Pelicot occupe une place singulière. À la fois sobre, précis et bouleversant, il révèle la violence du viol conjugal commis dans un contexte d’endormissement, d’amour, et de confiance absolue.

Plus qu’un récit, c’est une lente prise de conscience que la réalité qu’elle pensait vivre ne correspondait pas à ce qu’elle a subi. Ce témoignage met en lumière ce que peuvent produire les violences sexuelles lorsqu’elles s’inscrivent dans l’espace intime et s’étendent sur des années :

Un appel banal, une vie bouleversée

Septembre 2020. Gisèle Pelicot garde ses petits-enfants en région parisienne quand son mari l’appelle, bouleversé. Il pleure, dit avoir « fait une bêtise ». Elle pense à une rechute de santé. Il avoue avoir filmé sous les jupes dans un supermarché. Après 50 ans de mariage, sans gestes ni propos déplacés, elle est choquée mais lui pardonne, à condition qu’il consulte un psychologue. Rien, à ce moment-là, ne laisse présager l’ampleur ce qu’elle va découvrir.

« Je n’imagine pas l’ampleur de ce qui va suivre. »

La confrontation aux images

Le 2 novembre 2020, convoquée au commissariat, Gisèle pense à une simple formalité. Mais on lla questionne longuement sur son couple, puis on lui montre des photos. Une femme nue, endormie. Elle ne reconnaît ni l’homme, ni la femme. Puis elle comprend. C’est sa chambre, son lit, sa table de nuit… Et la femme, c’est elle !

Le choc est immédiat. Elle demande que l’on arrête. Elle décrit ce moment comme une rupture totale avec la réalité. Elle découvre qu’elle a été violée à de multiples reprises sans en avoir conscience. Le policier lui annonce que son mari ne repartira pas avec elle. Elle vient de tout perdre en quelques images.

« C’est insoutenable. Ce sont des scènes de viol. Je suis inerte. Le traumatisme est énorme. Mon monde s’écroule. »

Les absences, les soupçons, le déni

Depuis plusieurs années, Gisèle Pelicot souffrait d’absences. Elle oubliait avoir pris une douche, s’être changée, se demandait si elle devenait folle. Elle pensait à Alzheimer, avait consulté un neurologue, s’était faite prescrire un scanner. Son mari l’accompagnait toujours, la rassurait. Gisèle expliquera lors du procès qu’elle sentait bien que le problème était grave, mais elle n’avait pas suffisamment de pièces pour reconstituer le puzzle et comprendre ce que son mari lui faisait subir.

« Je percevais bien que j’avais un problème sérieux, mais je n’arrivais pas à définir lequel. Ça a fini par être très angoissant. »

Le mensonge conjugal et la violence de la trahison

Gisèle Pelicot décrit un mariage fusionnel, heureux, de 50 années. Trois enfants, sept petits-enfants. Une attention quotidienne, des gestes tendres. Elle raconte avec émotion des détails simples : un sorbet à la mi-temps d’un match, des repas préparés avec soin. Ce quotidien aimant rend d’autant plus insoutenable la prise de conscience de ce qui s’est réellement passé, dans sa maison, dans son lit, avec l’homme qu’elle aimait.

« Pendant 10 ans et ces moments d’absence que j’ai subis, il ne m’a pas lâchée ! Je pensais finir mes jours avec ce monsieur. »

« Moi, j’ai toujours essayé de te tirer vers le haut, vers la lumière. Toi, tu as choisi les bas-fonds de l’âme humaine. »

Un témoignage rare sur la réalité invisible de la soumission chimique

Le témoignage de Gisèle Pelicot rend visible l’invisible : l’emprise, la confiance trahie, les années d’ignorance, les troubles somatiques. Il illustre ce que peut être le viol conjugal lorsqu’il se déroule à l’insu même de la victime. C’est aussi un rappel fondamental : on peut être violée sans en avoir conscience, sans cri, sans brutalité – par un proche, par celui que l’on aime. L’image de Dominique Pelicot dépeinte par Gisèle est bien loin de la figure du monstre, de « l’ogre de Mazan » ou encore du « diable » qui ont été décrites dans la presse. Rappelant que le violeur peut aussi être un bon ami, un bon mari, un « bon père de famille » (pour reprendre les propos de Rose Lamy).

« J’ai vu des femmes, des mamans, des sœurs raconter qu’un fils, un frère, un mari étaient des hommes exceptionnels. J’avais le même à la maison. Le violeur, il peut être aussi dans la famille, dans les amis. Parfois on ne peut pas le soupçonner. »

« Qui ne dit mot… » : représentation du viol dans la société

Le procès de Mazan s’inscrit dans un paysage culturel où le viol reste mal compris, banalisé ou réinterprété à travers des stéréotypes persistants. Loin d’être un cas isolé, il réactive des croyances largement partagées dans la société française sur le consentement, le comportement attendu des victimes, ou encore les intentions supposées des auteurs.

Ces représentations sociales agissent comme toile de fond discursive pour les stratégies de défense observées au tribunal.

Une culture du soupçon envers les victimes

Plusieurs enquêtes d’opinion révèlent des représentations inquiétantes sur le viol, et une tendance persistante à douter de la parole des victimes.

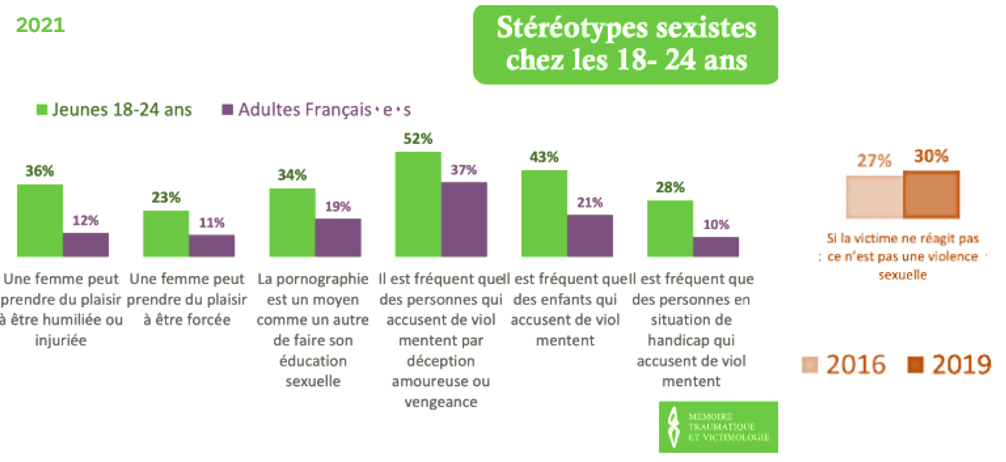

En 2021, une étude Ipsos indique que 36% des 18-24 ans pensent qu’une femme peut prendre du plaisir à être humiliée ou injuriée, 23% qu’elle peut prendre du plaisir à être forcée. 52 % estiment qu’il est « fréquent que des personnes accusent à tort de viol par vengeance ou dépit amoureux ». 43 % pensent qu’il est courant que des enfants mentent à ce sujet. Même les personnes en situation de handicap sont soupçonnées : 28 % des jeunes interrogés considèrent qu’elles pourraient mentir sur une agression sexuelle. Pour rappel, les estimations des fausses accusations (qui varient selon les pays) se situent plutôt entre 2 et 7%.

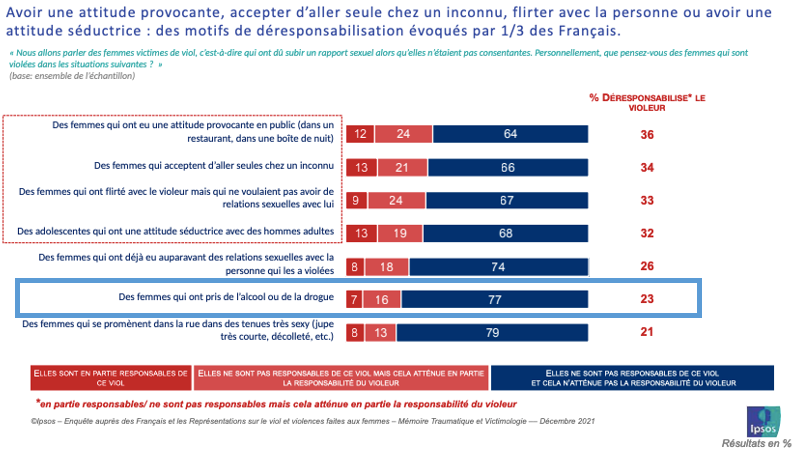

Cette défiance repose souvent sur des stéréotypes de comportement : avoir une attitude séductrice, boire de l’alcool, accepter de monter chez quelqu’un seraient autant de raisons d’atténuer la responsabilité de l’agresseur. Dans cette même étude, 23 % de la population française pensent que si une femme a bu ou pris des drogues, cela rend l’agresseur moins responsable – voire la rend partiellement responsable.

Le consentement réduit à l’absence d’opposition

Une des confusions les plus tenaces concerne la définition même du viol. En 2016, 27 % des personnes estimaient que si la victime ne réagit pas, il ne s’agit pas d’une agression sexuelle. En 2019, ce chiffre monte à 30 %. Ces croyances trouvent un écho dans les réponses des jeunes adultes : en 2021, seuls 59 % des hommes de 18-24 ans considéraient comme un viol le fait de « forcer sa partenaire à avoir un rapport sexuel alors qu’elle refuse ».

La pornographie participe aussi à cette confusion : 34 % des 18-24 ans estiment qu’elle est un moyen légitime de s’éduquer sexuellement. Une partie de cette génération intègre ainsi une vision violente ou dominatrice des rapports sexuels dans sa norme.

Des croyances sociales qui réapparaissent dans la défense

Dans la salle d’audience, ces représentations se retrouvent dans les mots des accusés. L’idée d’un « viol sans intention », d’un « malentendu », ou d’un acte subi est fréquente. Certains parlent de « pulsion », de « contrainte », de « moment de faiblesse » – des formulations qui déplacent la responsabilité vers le contexte ou vers la victime.

« Je n’avais pas l’intention de violer. »

« il y a eu rapport sexuel mais je ne savais pas que Mme Pelicot n’était pas d’accord… »

« J’ai violé, mais je ne suis pas un violeur. »

« J’avais l’autorisation du mari »

« Je pensais qu’elle était ivre morte, je ne pouvais pas me douter que c’était son mari qui la droguait. »

Ces tournures ne sont pas anecdotiques : elles incarnent un imaginaire collectif dans lequel le viol reste négociable, justifiable ou niable selon les circonstances.

Elles permettent de conserver une image de soi « respectable », même face à l’évidence. L’idée qu’un homme peut violer sans être un violeur en dit long sur la manière dont la société fabrique des catégories morales disjointes des actes réels.

Un discours social qui justifie l’injustifiable

Ce troisième enseignement montre à quel point les justifications individuelles ne sont pas déconnectées des croyances sociales. La salle d’audience résonne des stéréotypes d’une culture qui doute des victimes, banalise la violence sexuelle, et accorde aux auteurs des circonstances atténuantes structurées par l’inconscient collectif.

L’analyse des discours judiciaires permet ainsi d’exposer ces résonances entre défense individuelle et climat social. Elle révèle que les stratégies langagières des accusés ne sont pas seulement des tactiques de procès : elles sont l’expression d’une norme partagée – souvent tue – sur ce que serait un « vrai viol », une « vraie victime », et un « vrai coupable ».

Quand les mots façonnent le regard : comment la catégorisation influence nos perceptions

Au tribunal comme dans la société, nos jugements ne reposent jamais uniquement sur des faits. Ils s’appuient sur des mots, des cadres mentaux, des catégories pré-construites qui orientent notre regard.

Le langage, en créant des groupes, des oppositions, des étiquettes, détermine en partie ce que nous voyons – et ce que nous ne voyons plus. Le procès de Mazan illustre avec acuité cette mécanique. Il montre comment la perception d’un acte, d’un corps, d’un rôle (victime, agresseur, témoin) peut être altérée, voire déformée, par les catégories sociales et langagières préexistantes.

Une expérience : comment la catégorisation modifie nos jugements

Une étude menée par R.L. Goldstone (2001) montre que la catégorisation modifie profondément la manière dont nous percevons la ressemblance entre objets – en l’occurrence, des visages humains. Dans cette expérience, 189 étudiants ont d’abord évalué la ressemblance entre différents visages. L’un d’eux, nommé visage E, était un mélange équitable des quatre autres (A, B, C, D) et objectivement aussi proche de chacun d’eux que les visages le sont entre eux.

Après une première phase de comparaison, les participants ont été entraînés à regrouper ces visages en catégories. Puis, ils ont refait la tâche d’évaluation de similarité.

Résultat : après la catégorisation, les paires appartenant à la même catégorie étaient jugées plus proches, et celles appartenant à des catégories différentes plus éloignées – bien que les images soient identiques. La catégorisation avait changé la perception.

L’effet s’est même étendu au visage neutre E, qui était auparavant jugé équidistant de tous, mais qui a été réinterprété selon les nouvelles catégories acquises. L’apprentissage d’un cadre mental avait reconfiguré la grille de lecture du monde visuel.

Catégoriser, c’est sélectionner… et exclure

Les catégories offrent des repères, mais elles filtrent aussi l’information. Elles attirent notre attention sur certains traits au détriment d’autres. Cette focalisation n’est pas neutre : ce que l’on nomme devient saillant, ce que l’on ne nomme pas devient invisible. En ce sens, catégoriser n’est pas seulement une opération cognitive, c’est un acte interprétatif – parfois un biais.

Dans les affaires de violences sexuelles, cette dynamique est particulièrement problématique. Le langage judiciaire ou médiatique repose souvent sur des figures archétypales : le « monstre », le « violeur typique », la « victime idéale ».

Ces images figées bloquent l’analyse. Tout ce qui ne correspond pas à l’archétype devient difficile à voir, à croire ou à nommer. À Mazan, plusieurs accusés se sont défendus ainsi : « Je ne suis pas un violeur », « C’était pour me libérer pas pour violer », « « Elle a été victime d’un viol à cause de son mari ; moi j’ai été utilisé par son mari comme un jouet : il prend tout le monde comme des marionnettes. ». Le langage leur permettait d’échapper à la catégorie du « violeur typique », et donc au crime de viol.

« On n’est pas des monstres. »

Les mots pour dire, les mots pour détourner

Le procès montre que le langage ne sert pas seulement à décrire la réalité, il la façonne. En nommant un acte autrement – « pulsion », « accident », « égarement », « contrainte » – on altère son statut moral et judiciaire. Le vocabulaire permet de dévier la faute, d’adoucir l’image de soi, voire de créer une nouvelle version des faits.

Mais cette plasticité a un coût. À force d’étirer les mots, de redéfinir les catégories, on finit par brouiller la réalité. L’effet Goldstone est ici social et politique : plus les mots sont réassignés, plus ils dissimulent. Et plus ils dissimulent, plus ils protègent ceux qui en maîtrisent l’usage – au détriment des faits, et de ceux qui les subissent.

Catégories, langage et responsabilité

Ce quatrième enseignement montre que l’analyse des discours judiciaires ne peut faire l’impasse sur la puissance du langage. Elle doit prendre en compte les catégories mobilisées, les rôles préassignés, les figures invoquées – et les silences.

Comprendre comment les accusés tentent de s’extraire d’une catégorie (« violeur ») ou comment ils réassignent la responsabilité à la victime (« elle ne disait rien »,« elle n’a pas dit « non » ») est essentiel pour éclairer les stratégies de contournement du réel à l’œuvre dans ce type de procès.

L’enjeu performatif du langage : résister à nommer le réel

u cœur du procès Pelicot, une stratégie rhétorique revient de manière frappante : éviter d’être perçu comme un agresseur ou un violeur. Malgré la présence de preuves matérielles indiscutables et d’expertises sans équivoques, toute évocation des faits qui permettrait d’en identifier la nature – c’est-à-dire leur caractère de violences sexuelles – semble constituer une ligne rouge que peu franchissent.

Cette résistance n’est pas anodine. Elle révèle l’énorme charge performative que porte les mots — dire « viol », c’est reconnaître un crime, une faute morale irrévocable, une identité redéfinie. L’évitement ou la redéfinition du terme devient alors un outil puissant de déréalisation et de réassurance identitaire.

Déréaliser le crime pour désarmer la pensée

Plusieurs accusés, tout au long du procès, ont déployé des formulations qui contournent directement la réalité des faits. Le langage sert ici à créer une version alternative du réel — une zone floue, émotionnellement supportable, juridiquement moins engageante.

Ce glissement langagier produit un double effet : il paralyse la pensée du public (comment conceptualiser un « viol involontaire », un « viol à contrecœur », un violeur « qui caresse »? ) et protège symboliquement celui qui parle de l’image qu’il renverrait autrement à lui-même et aux autres.

Comme le souligne Mathilde Levesque dans son ouvrage « Procès Mazan, une résistance à dire le viol », en ne nommant pas le viol, c’est plus que le mot que l’on nie : c’est le fait même, sa gravité, sa portée. Le silence autour du mot n’est pas vide : il est rempli d’alternatives lexicales qui minimisent, floutent, déplacent. Ce mécanisme renforce un constat : même en présence de preuves irréfutables, l’ancrage dans le réel reste un processus conflictuel et fragile.

Quand le mot est dit, c’est pour être récusé

Bien que le champs lexical du viol soit omniprésent tout au long du procès (malgré des tentative parfois surréalistes pour le taire), le viol, lorsqu’il est prononcé par les accusés, ou de manière plus générale la défense, c’est le plus souvent pour être nié, corrigé ou relativisé. Les citations recueillies dans le procès montrent bien que l’emploi du mot viol sert le plus souvent à marquer une distance ou une objection — rarement une reconnaissance.

« Je ne suis pas d’accord avec le mot viol. »

« Je sais ce que c’est un viol. J’ai jamais violé qui que ce soit. »

« Pour moi, ce n’est pas un viol. »

Analyse lexicale : se distancier du viol / violeur

Nos analyses lexicales confirment cette tendance. Sur l’ensemble du corpus, le champ lexical du « viol » bien que mobilisé pendant le procès, l’est de manière à s’en distancier :

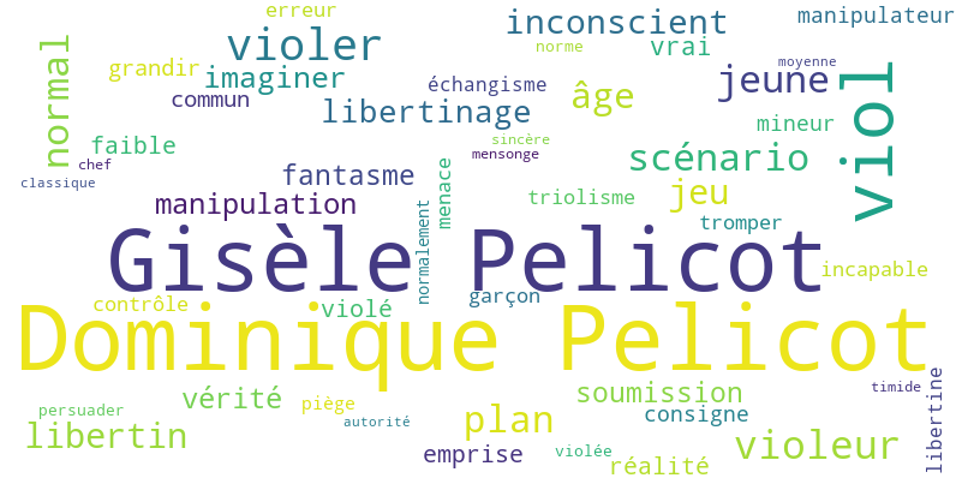

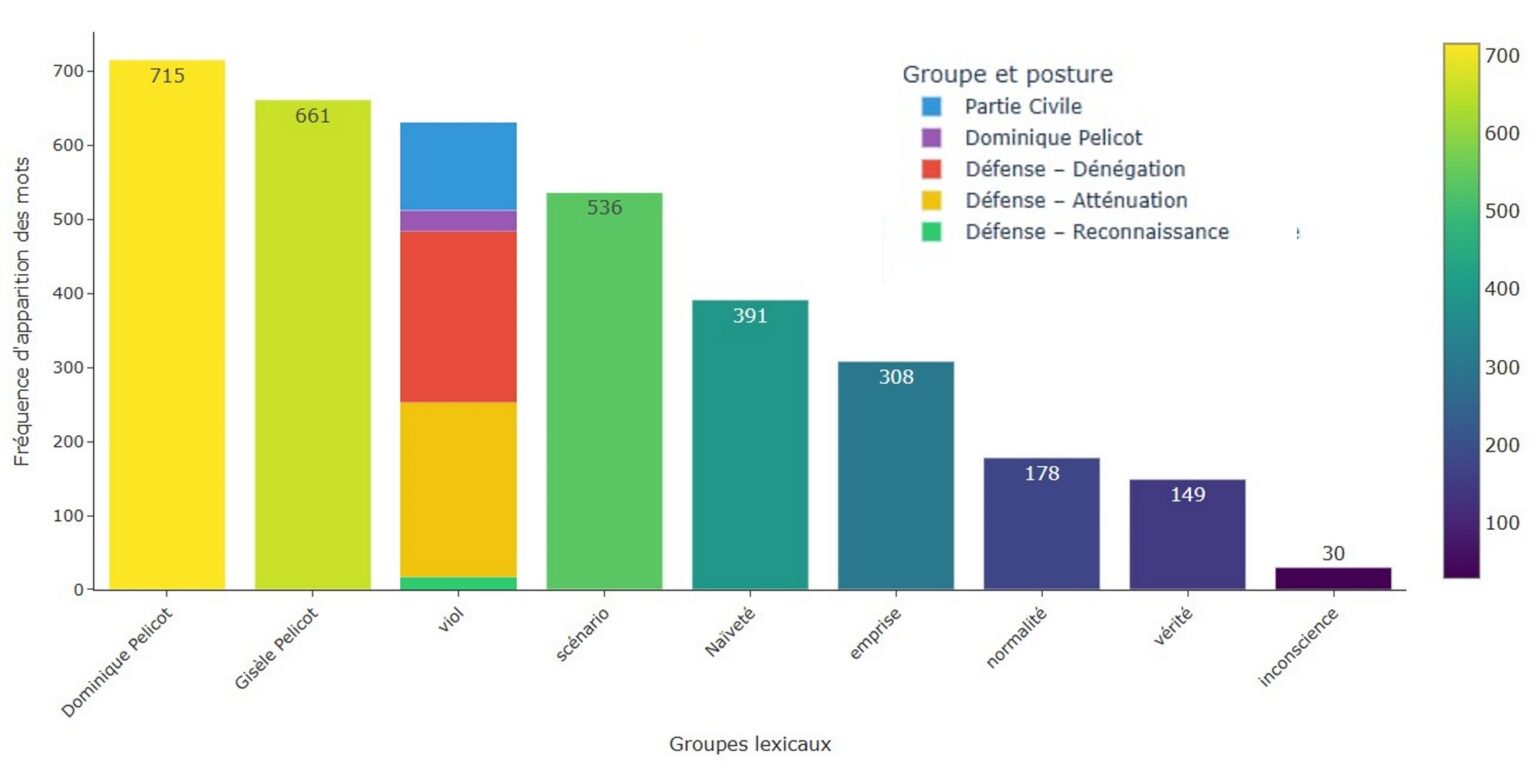

Lorsqu’il est employé par la défense c’est d’une manière moins fréquente que lorsqu’il est question d’évoquer un hypothétique scénario inventé par Dominique Pelicot (qui aurait prétendu que sa femme ferait semblant de dormir pour répondre à un fantasme). L’évocation du viol, l’est à 36 % par la défense dans une posture de dénégation, 34 % en atténuation, et à peine 7 % dans une reconnaissance des faits. De manière surprenante, l’inconscience de la victime, qui est au cœur des questionnements concernant l’intentionnalité des mis en cause, est presque passée sous silence.

Les mots les plus utilisés renvoient à d’autres cadres interprétatifs : la naïveté des accusés, l’emprise qu’aurait exercé Dominique Pelicot sur eux, le scénario fantasmé, ou encore leur caractère « normal » ou honnête. Le recours à ces catégories leur permet de tracer une ligne entre la figure archétypal du violeur, du monstre, et eux. De redéfinir les actes — non comme des agressions sexuelles ou de viol, mais comme des malentendus, des erreurs, des manipulations externes.

Voir ici une illustration de ce procédé ubiquitaire : https://emmaclit.com

Les lexiques de la « naïveté » (naïf, stupide, crédule) et de la « normalité » (normal, banal, classique) sont surmobilisés, suggérant un effort constant de justification morale, comme si la défense devait sans cesse défendre son récit contre l’évidence. Cela renforce l’idée que le procès n’est pas seulement une épreuve juridique mais une bataille symbolique pour maîtriser le récit.

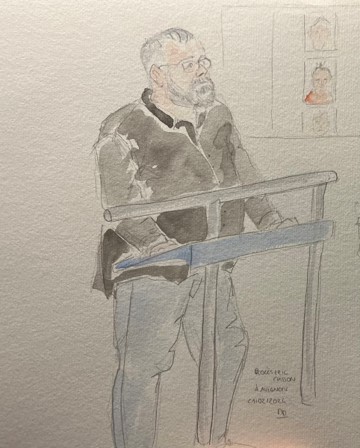

Il est intéressant de noter ici que bon nombre d’avocat.es n’hésitent pas à ridiculiser voir humilier les accusés afin de les déresponsabiliser et d’espérer une atténuation de leur peine voire un acquittement. L’avocat de Redouan A. semble par ailleurs s’en être donné à cœur joie, en décrivant son client comme ayant le « QI d’un vibromasseur » ou encore « d’une endive en promo chez lidl » (source : https://www.mediapart.fr/ ) Associer la prétendue emprise de Dominique Pelicot à la supposée naïveté des accusés vise encore une fois à les éloigner de l’image que l’on se fait du viol ou d’un violeur.

Quand le langage performe le réel

Ce cinquième enseignement montre que le langage n’est pas un simple miroir du réel : il le transforme. Nommer un acte, c’est lui donner une existence sociale, légale et morale. Ne pas le nommer, c’est chercher à l’effacer.

À Mazan, cette lutte autour du mot « viol » est emblématique : ce n’est pas seulement un mot que l’on évite, c’est une condition existentielle que l’on refuse d’endosser.

Pression judiciaire : détourner les fonctions et les définitions des mots

Le mot « viol » ne déclenche pas seulement le déni chez les accusés, il provoque aussi des remous dans la salle d’audience dès qu’il est employé par d’autres parties. Chaque fois qu’une experte, un enquêteur, ou même Gisèle Pelicot elle-même ose prononcer ce mot, la défense intervient ! L’accusation de précipitation, de partialité, ou de non-respect de la présomption d’innocence devient alors un levier rhétorique pour maintenir le mot à distance.

« Ce n’est pas des scènes de sexe, c’est des viols. »

Le commandant de police, rappelé à l’ordre pour avoir employé le mot dans un rapport, justifie sa position en prenant l’exemple d’un règlement de comptes, avec un suspect poursuivi pour meurtre : « Il y aura un procès, mais le terme ‘meurtre’ est employé, et ce n’est pas choquant pour autant ». L’experte médicale, pour se défendre face aux accusations d’un certain parti prit, déclare » Comment ne pas parler de viols quand le principal accusé reconnaît les faits que la victime est inconsciente?! « , elle précise : « J’ai parlé de viol car c’est ce que j’ai vu sur les vidéos, je n’ai pas parlé de violeurs ». Mais cette nuance défensive n’a pas suffit à apaiser les objections. La cours criminelle, elle-même, a préféré parler de « scènes de sexe » et de « partenaires » voir de « clients » pour aborder les faits. Se verrait-on parler de « scène d’emprunt » face aux vidéos d’un cambriolage ?

« Il y a viol et viol, et sans intention de le commettre il n’y a pas viol » – Me De Palma, 7ème jour du procès

Les accusés, comme certains de leurs avocats, cherchent à désamorcer le poids du mot « viol » en jouant sur sa prétendue polysémie. Ce n’est pas un crime, ce serait une « erreur », une « incompréhension », un « moment perdu ».

Le mot devient alors sujet à interprétation personnelle : « pour moi, ce n’est pas un viol », « je ne suis pas un violeur dans l’âme », « j’avais l’autorisation du mari ».

« C’était pour me libérer pas pour violer »

« J’ai violé, mais je ne suis pas un violeur. »

« il y a eu rapport sexuel mais je ne savais pas que Mme Pelicot n’était pas d’accord… »

Ces détournements ne relèvent pas uniquement de la rhétorique individuelle, ils s’inscrivent dans un effort collectif de recodage symbolique. Si ces arguments sont si souvent repris par les accusés, c’est parce que nos imaginaires collectifs autour du viol les permettent.

En fragmentant le sens du mot « viol », on le vide de sa portée judiciaire, on le réinscrit dans des registres plus flous : la douleur personnelle, la naïveté, le trouble mental, la soumission, la pulsion. C’est là où le langage performe le réel : si le mot est instable, la réalité qu’il désigne devient moins condamnable.

La « normalité » comme refuge discursif

Une autre stratégie récurrente consiste à insister sur la supposée « normalité » des accusés. Face à la figure du « monstre » qu’incarnerait le violeur, chacun s’efforce d’apparaître comme un homme ordinaire, un père, un voisin, un compagnon.

Le mot « normal » est omniprésent dans les déclarations : enfance normale, sexualité normale, rapports normaux avec les femmes… même lorsque les actes évoqués – agressions, violences, humiliations – contredisent objectivement cette affirmation.

Ainsi, Florian R. est décrit par son ancienne compagne comme « tout à fait normal ». Il décrit sa vie de couple et sexuelle comme « banale, banale, banale ». Les différentes enquêtes et expertises révéleront pourtant 9 condamnations pour divers délits (routiers, vol, recel, stupéfiantes…), plusieurs addictions, des idées suicidaires et des relations sexuelles avec une mineure de 14 ans (alors qu’il en a 32).

« On avait une vie sexuelle normale. »

Bien que l’ancienne compagne de Vincent C. le décrive comme « normal », et raconte avoir « mis beaucoup de cœur dans cette relation » car il était « très gentil » avec sa fille, il semblerait que cette notion de normalité soit à questionner. En effet, il apparaît qu’il réclamait des relations sexuelles « tous les soirs », « soufflait, faisait la tête » en cas de refus. Il pouvait la harceler d’appels et de messages en pleine nuit, prenait des photos intimes d’elle à son insu, la battait, sentait ses petites culottes après le travail (en maternelle) pour savoir « qui [l]’avait tringlée », la géolocalisait pour savoir en permanence où elle se trouvait…

Le discours de Charly A., plus jeune des accusés, est axé « sur sa normalité, dans son enfance, sa scolarité, sa vie sexuelle ». Il dit avoir des « relations normales » avec sa mère, et prétend que « son rapport à la loi est normal ». Pourtant, ses éducateurs indiquent « une construction psychique inquiétante » et une forte consommation de pornographie. Il aurait été expulsé en sixième sur conseil de discipline (la raison reste inconnue). Allé à 6 reprises au domicile des Pelicot, il a proposé de reproduire le même protocole sur sa propre mère.

Le mot « normal » devient un outil de réassurance, de cadrage, mais aussi de dissimulation. Il masque la violence derrière l’ordinaire, et empêche la société de nommer des crimes comme tels lorsqu’ils sont commis par des individus « ordinaires ».

Cette confusion performative entre norme statistique (ce qui est fréquent) et normalité morale (ce qui est acceptable) constitue l’un des pièges du langage judiciaire contemporain.

Taire pour effacer

Ce cinquième enseignement met en évidence un enjeu crucial : dire, c’est faire exister. Ne pas dire, c’est rendre flou, équivoque, contestable. En refusant le mot « viol », une partie des discours entendus au procès de Mazan œuvre à affaiblir la portée du crime, à le rendre discutable, voire excusable.

Ce n’est pas seulement un enjeu juridique, c’est un enjeu éthique, linguistique et politique. Le langage est ici le lieu même du combat entre le réel et sa dissimulation.

Rhétorique et typologie des discours de défense

Dans un tribunal, la rhétorique ne se limite pas à l’éloquence : elle devient stratégie. Chaque mot, chaque silence, chaque cadrage participe à influencer la perception des faits. Ce procès l’a montré de manière éclatante.

La rhétorique, c’est l’art de persuader. Héritée de la Grèce antique et codifiée par Aristote, elle constitue à la fois une théorie de la parole efficace et une pratique discursive qui agit sur les esprits.

Les trois leviers rhétoriques classiques : ethos, pathos, logos

Dans tout discours, on retrouve une combinaison plus ou moins équilibrée des trois piliers rhétoriques :

- Ethos : la crédibilité de celui qui parle (autorité, expertise, statut moral)

- Pathos : l’appel aux émotions de l’auditoire (compassion, colère, peur, honte)

- Logos : la logique, les faits, les preuves, les arguments structurés

Les accusés tentent de restaurer leur ethos en soulignant leur normalité ou leur souffrance ; leurs avocats invoquent le pathos pour susciter l’empathie et atténuer la gravité des faits ; enfin, le logos, plus discret, repose sur la technicité juridique ou les failles procédurales.

Des stratégies rhétoriques au service de la défense

Les discours tenus lors du procès mobilisent des figures de style, des cadrages émotionnels, des raisonnements implicites. On observe plusieurs procédés majeurs :

- Inversion de la charge : faire de la victime une provocatrice, une complice, une femme ambiguë, ou trop silencieuse pour être crédible

- Dissociation intention / action : « je n’ai jamais eu l’intention de violer »

- Déviation par la norme : insistance sur la banalité, la normalité, la vie quotidienne (mariage, enfants, stabilité)

- Apologie inversée : l’accusé devient un homme brisé, trop simple d’esprit pour comprendre, ou un jouet du système Pelicot

« Elle a été victime d’un viol à cause de son mari ; moi j’ai été utilisé par son mari comme un jouet : il prend tout le monde comme des marionnettes. »

La rhétorique devient ainsi une arme de requalification : on ne nie pas toujours les faits, mais on tente d’en modifier le sens.

Une typologie discursive structurée

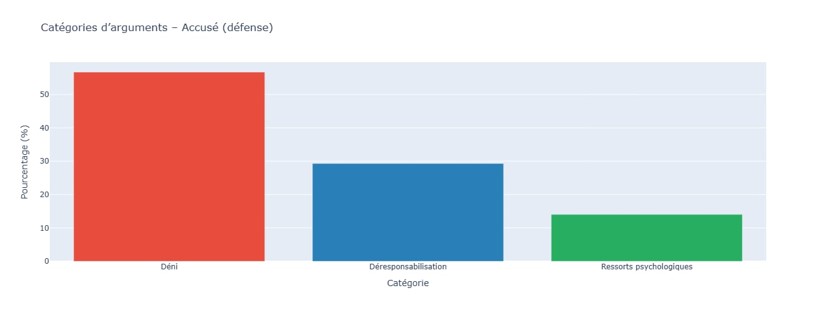

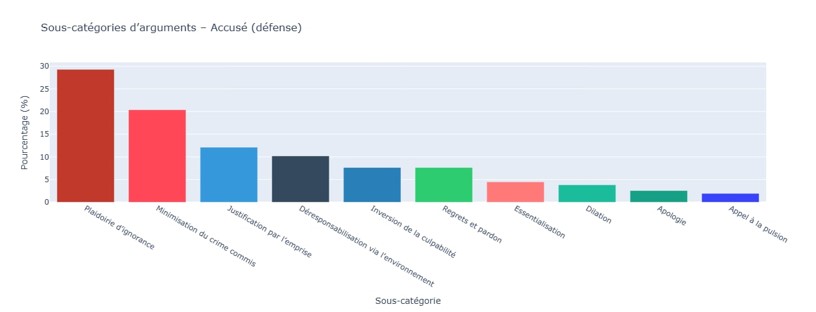

Nous avons classé les arguments relevés au cours du procès selon dix sous-catégories, regroupées en trois axes principaux :

- Déni : Essentialisation, Plaidoirie d’ignorance, Minimisation du crime

- Déresponsabilisation : Appel à la pulsion, Justification par l’emprise, Déresponsabilisation via l’environnement, Inversion de la culpabilité

- Ressorts psychologiques : Dilation, Apologie, Regrets et pardon

Les stratégies dominantes des accusés

Chez les accusés, c’est le déni qui domine très nettement, représentant plus de la moitié des arguments identifiés.

Celui-ci s’exprime principalement à travers des plaidoyers d’ignorance (« je ne savais pas ») et des tentatives de minimisation du crime (« il n’y a pas eu violence », « je n’ai pas pris de plaisir »).

La déresponsabilisation est également fréquente, notamment via l’évocation d’une emprise psychologique ou de circonstances atténuantes liées à l’enfance ou à l’environnement. Les regrets ou justifications morales arrivent en queue de peloton, dans des discours plus épars.

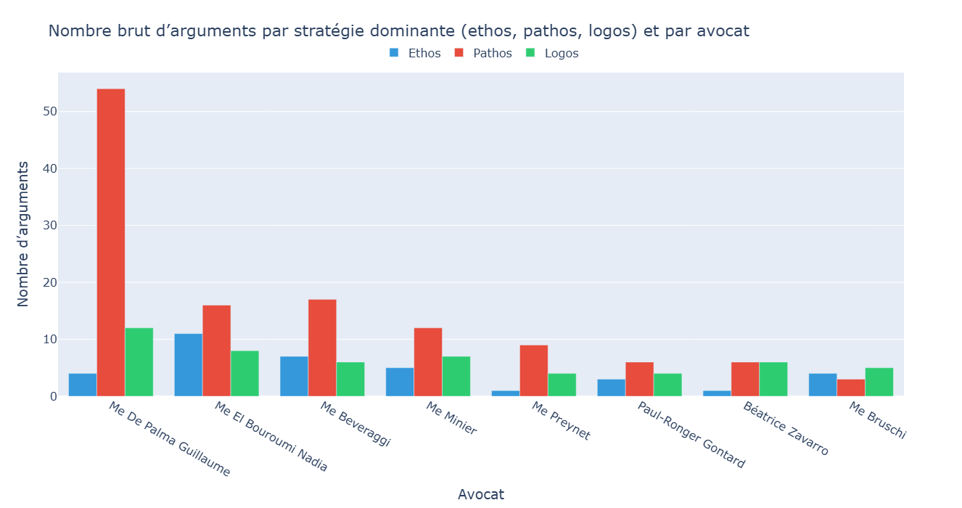

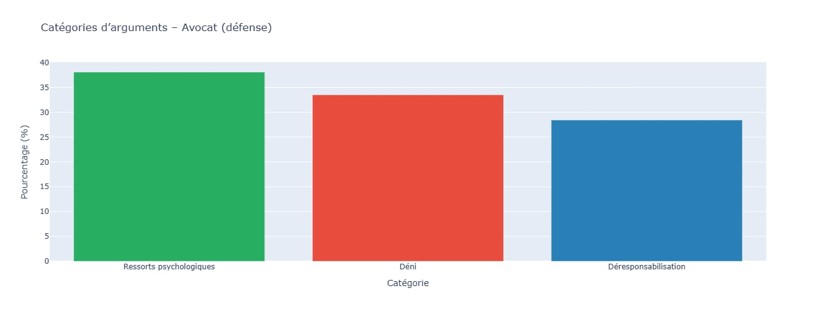

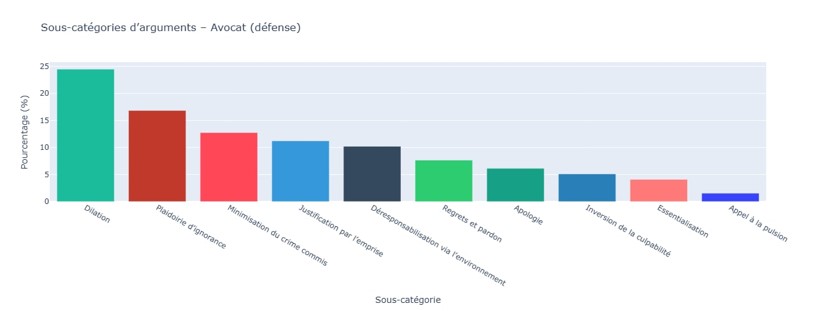

Les stratégies dominantes des avocats de la défense

Du côté des avocats, la structure est différente : les ressorts psychologiques sont les plus mobilisés. Les plaidoiries insistent sur les parcours de vie chaotiques des accusés, leurs faiblesses mentales ou affectives, et leur prétendue incapacité à mesurer la gravité des faits.

Le déni reste présent, mais dans des formes plus complexes, souvent mêlées à des stratégies de dilution ou de mise en récit. On observe également un usage rhétorique fréquent de la dilation : détourner la discussion vers la prétendue mainmise des féministes sur le procès, leur pouvoir d’influence sur les réquisitions et les condamnations ; l’opposition qu’elles inciteraient entre les genre. Mais aussi la misère sociale, les violences subies ou les failles institutionnelles. La déresponsabilisation reste un levier narratif mobilisé, mais davantage en appui qu’en pilier central.

Ces écarts révèlent deux registres bien distincts : une défense individuelle confuse et fragmentaire pour les accusés eux-mêmes, et une défense construite, émotionnelle et stratégiquement dosée par leurs représentants légaux. En croisant ces postures avec la typologie élaborée, on perçoit une orchestration discursive destinée à brouiller la perception des faits, à fragmenter la responsabilité, et à offrir des échappatoires symboliques à la reconnaissance du viol.

Quand les mots maquillent les faits

Ce que cette analyse montre, c’est que le langage n’est jamais neutre. Il construit, excuse, légitime, détourne. Un même acte peut devenir un « viol » ou une simple « scène de sexe » selon le choix des mots.

Dans ce procès, la rhétorique défensive a tenté d’imposer des récits alternatifs, appuyés sur la confusion entre intention et responsabilité, nature et culture, norme sociale et norme pénale.

Dans un système judiciaire qui repose sur le langage, la maîtrise du discours devient une manière de contrôler la pensée.

C’est pourquoi analyser les mots – leur choix, leur récurrence, leur absence, leur détournement – est un levier fondamental pour comprendre ce qui se joue, au-delà des actes, dans la construction publique de la vérité et de la justice.

Nommer le réel pour le changer

out au long de ce procès, et de cette analyse, une chose s’est imposée avec force : le langage n’est pas un simple habillage des faits. Il est un acteur à part entière. Il peut révéler ou masquer, éclairer ou brouiller. Il peut dire la violence, mais aussi la nier.

Dans un système judiciaire fondé sur la parole, nommer les faits, en adéquation avec le réel, est une responsabilité, et parfois même, un acte de transformation sociale.

Quand les mots délimitent la justice

Au terme de cette analyse, il apparaît clairement que les mots ne sont pas des accessoires du procès : ils en sont le théâtre, la scène, et parfois l’arme.

Ce que nous disons – ou refusons de dire – façonne ce que nous comprenons, ce que nous croyons, et ce que nous jugeons. Dans un système judiciaire fondé sur la parole, chaque terme engage une vision du monde.

« Le violeur est simplement celui qui commet un viol. »

À l’échelle collective, notre responsabilité est double : nommer le viol pour ce qu’il est, sans détour, et nous interroger sur notre propre rôle dans le continuum des violences sexistes et sexuelles.

Car si le procès Mazan est exceptionnel par son ampleur judiciaire, il met en lumière les mécanismes systématiques dans ce type de violences. Il montre que si certains arguments sont si communément employé par la défense, c’est parce que notre société, nos imaginaires, leurs donne une légitimité.

Si chaque mis en cause avait été traité individuellement, nous ne pourrions échapper au tragiquement banal de chaque acte : Un homme a violé une femme, puis, il l’a nié. Et trop souvent, d’autres l’ont aidé à effacer l’acte par le langage, le doute, ou le silence.

Consentir, ce n’est pas se taire

Au cœur du procès Mazan, un mot a cristallisé les tensions : le consentement. Son absence était manifeste. Et pourtant, une part des accusés a reconnu les faits tout en niant l’intention, en prétendant ignorer n’avoir pas eu le consentement de Gisèle Pelicot, voir en niant carrément la connaissance de ce mot. Comme si le consentement pouvait être déductible du silence, d’une absence d’opposition, supposé par défaut.

Ce que l’on peut espérer, c’est qu’il résulte des débats, des questionnements soulevés, et des décisions rendues par votre cour, une prise de conscience réelle et profonde de la part des accusés, sur les faits et plus particulièrement, sur la notion de consentement.

Il s’est parfois dégagé de cette salle une impression de communion dérangeante et une décontraction apparente inappropriée ; conduisant les accusés à se lever comme un seul homme à reconnaître “les faits mais pas l’intention“ telle une formule magique, destinée à faire disparaître toute responsabilité

Mais la justice ne s’écrit pas en sortilèges. Elle repose sur une définition rigoureuse du réel. Ainsi, le 1er avril 2025, une proposition de loi visant à modifier l’article 222-22 du Code pénal a été adoptée par l’assemblée nationale en première lecture. Ce modification établit que tout acte sexuel non consenti est un viol. Et que le consentement « est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. Il ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime ».

Il est utile ici de rappeler l’origine du mot consentir. Du latin consentio : cum (« avec, près de ») et sentir (« sentir, éprouver »), il s’agit donc de « sentir avec l’autre », d’ « être de même sentiment ». Consentir, ce n’est pas céder. Ce n’est pas se soumettre. Ce n’est pas simplement accepter. C’est être en accord émotionnel, physique et mental avec l’acte vécu. Le vrai consentement se sent, se partage, se construit. Il ne s’impose jamais, il ne se quémande pas.

Le verdict comme levier de transformation

Dans ce procès, les mots n’ont pas seulement servi à juger des faits : ils ont dessiné les contours d’une société qui, peu à peu, ose regarder le réel en face. Qui dit que non, le viol n’est pas une zone grise. Que non, il n’est pas accidentel. Et que oui, nous avons besoin d’une culture partagée du consentement, fondée sur la clarté, la réciprocité, et la dignité de chacun·e.

« Par votre verdict, vous nous guiderez dans l’éducation de nos fils. Car au-delà de la sanction, c’est par l’éducation que s’impulsera le changement. »

Ce procès est une pierre dans l’édifice. Mais il ne saurait suffire. L’enjeu ne s’arrête pas à Mazan. Il nous appartient, à tous et toutes, de poursuivre ce travail : dans l’éducation, dans les lois, dans les récits. Et cela commence toujours par un geste simple mais radical : oser nommer le réel.

Conclusion : pour une justice qui regarde en face

Le procès de Mazan dépasse le cadre d’un simple jugement : il oblige à regarder en face les logiques sociales, juridiques et discursives qui entourent les violences sexuelles.

Il met en lumière des réalités brutales, des mécanismes de déni profondément enracinés, et la nécessité urgente de faire évoluer nos pratiques autant que nos représentations. Voici ce que nous pouvons en retenir, et ce que nous avons à construire collectivement.

Rappeler l’essentiel pour aller plus loin

Ce procès, hors norme par son ampleur mais tristement ordinaire dans la nature des faits, nous enseigne plusieurs leçons majeures :

- Il n’existe pas de “victime parfaite” : même plongée dans un état proche du coma, avec des preuves matérielles indiscutables, Gisèle Pelicot a été soupçonnée, exposée, culpabilisée. C’est le signe d’un système judiciaire et social qui peine à croire les victimes, à reconnaître les violences. Le système doit changer et prévenir impérativement la victimisation secondaire.

- L’éducation au consentement et à la réalité des violences sexuelles est urgente : Le consentement n’est pas un détail, il est central, juridiquement et humainement. Il ne peut être supposé, ni réécrit. Il doit être clair, libre, réciproque et sensible. L’imaginaire collectif autour des violences sexuelles doit être déconstruit.

- En finir avec la figure du monstre : Il est impératif de cesser de juger les crimes selon la “nature” supposée de leur auteur. Un crime n’est pas défini par la monstruosité de celui qui le commet, mais par l’acte lui-même. Nous devons penser les infractions en termes de faits, et non de catégorie d’individus : les monstres n’existent pas (les violeurs si) !

- La défense adopte des stratégies systémiques : dans ce procès comme dans d’autres, on observe des rhétoriques stéréotypées – déni, minimisation, victimisation inversée – qui montrent que la parole judiciaire peut reproduire des violences, même sous couvert de justice. La négation des actes est comme un réflexe, il convient de s’interroger sur les mécanismes qui le sous-tende et de faire preuve de vigilance et de raison fasse au déni.

- Le langage est performatif : la manière dont on parle du viol, du consentement, des accusés et des victimes transforme notre vision du réel. Analyser la rhétorique judiciaire, c’est donc faire œuvre de justice critique.

Appel à une conscience critique collective

Nous devons, collectivement, faire évoluer nos pratiques et nos imaginaires :

- Adopter une approche critique envers les stratégies de disqualifications abusives de la parole des victimes (rappelons que, selon les pays et les méthodes d’analyses, les estimations des fausses allégations sont extrêmement marginales, soit entre 2 et 7%).

- Former en continu les professionnels de la justice, de la psychologie et de la santé pour mieux comprendre la réalité des violences sexuelles et leurs impacts.

- Éduquer la population sur le consentement, sur le fonctionnement des violences, et sur la façon dont la société entretient certains stéréotypes nocifs.

- Changer les mots pour changer le monde : redonner au mot « consentement » sa vraie valeur – celle du désir partagé. Et refuser l’emploi stratégique de termes qui déguisent la violence.

Infléchir nos imaginaires collectifs

Enfin, je nous propose, collectivement, de déconstruire les récits dominants et de façonner d’autres imaginaires. Des imaginaires qui ne protègent plus les violeurs au nom de leur banalité.

Des imaginaires où la justice ne se contente pas de juger, de condamner, mais qui révèle, transforme, et instruit. Où dire n’est plus un risque, mais un acte de reconstruction.

Conclusion

Une méthodologie expérimentale et rigoureuse

Ce travail montre qu’il est possible d’analyser de manière systématique et rigoureuse les discours tenus dans un procès pénal de grande ampleur. En combinant lecture experte, typologie argumentative, NLP classique et modèles de langage avancés, nous avons extrait, classifié et visualisé des milliers de segments discursifs.

L’approche permet de documenter non seulement ce qui est dit, mais aussi comment cela est dit : avec quelles stratégies rhétoriques, postures morales et effets émotionnels. Elle révèle comment les accusés, les avocats et autres acteurs judiciaires construisent ou déconstruisent leur rapport à la responsabilité, au consentement, à la faute et à la justice elle-même.

Une double ambition : reproductibilité et critique

Cette démarche répond à un double objectif :

- proposer une méthode reproductible pour l’analyse discursive des procès pénaux ;

- ouvrir une réflexion critique sur les usages du langage judiciaire.

Elle apporte un éclairage inédit sur la fabrique du sens en contexte de violence sexuelle systémique, et permet de dépasser l’anecdote pour approcher une cartographie argumentaire plus globale.

Des limites assumées comme conditions d’interprétation

Ce travail comporte des limites méthodologiques importantes : corpus incomplet, attribution parfois incertaine des locuteurs, et une typologie argumentative imparfaite face à certaines interventions (parties civiles, experts). Ces limites ne doivent pas être vues comme des faiblesses, mais comme des conditions critiques de l’interprétation. Elles rappellent que toute analyse judiciaire doit être prudente, située, et consciente de ses biais.

Une discussion plus détaillée de ces zones d’ombre et des propositions concrètes pour les dépasser sont disponibles dans une page annexe dédiée à la méthodologie :

Méthodologie d’analyse de la rhétorique des accusés du procès Mazan

Vers une appropriation collective du langage judiciaire

En ouvrant la boîte noire de la parole judiciaire, ce travail vise à outiller chercheurs, journalistes, militants, magistrats, étudiants. Il fournit une méthode, des outils et une grille de lecture. Il invite à la réappropriation critique du langage du droit, en montrant que celui-ci peut être analysé, modélisé et cartographié, tout en restant conscient des enjeux humains, moraux et politiques qu’il engage.

Un chantier à poursuivre collectivement

Cette première itération pose les bases d’un chantier plus large : l’analyse comparée et longitudinale de la justice pénale française. À condition d’enrichir les corpus, d’améliorer l’accès aux données et de renforcer le dialogue entre sciences du langage, science politique, informatique et droit, il est possible de mieux comprendre ce que signifie « rendre la justice » et comment les mots y contribuent.

Une nécessaire évolution des pratiques judiciaires et sociales

En conclusion, il est essentiel de rappeler quelques enseignements clés :

- Il n’existe pas de victime parfaite. Même face à des preuves accablantes, les victimes restent souvent culpabilisées : il est urgent de repenser nos pratiques pour éviter ces victimisations secondaires.

- Nous devons penser les crimes et les délits en termes d’actes, non en catégories d’individus : les « monstres » n’existent pas, les violeurs si.

- La défense pénale est souvent systémique et stratégique, visant principalement à nier ou minimiser la gravité des faits.

- Le consentement doit retrouver son sens premier, étymologique : celui du désir et du sentiment partagé.

- Enfin, il est crucial d’infléchir les imaginaires collectifs pour briser les stéréotypes réducteurs autour des violences sexuelles.

Ces réflexions doivent déboucher sur une action éducative et citoyenne : sensibiliser et former la société, repenser les pratiques professionnelles dans les secteurs juridiques et psychologiques, et promouvoir une approche plus critique et nuancée envers les discours judiciaires et sociaux. Nommer le réel clairement est la première étape indispensable pour le changer véritablement.

Commentaires

Aucun commentaire pour le moment. Soyez le premier à réagir !